DOI:10.31635/ccschem.025.202506030

全文概述

随着全球动力电池退役潮来临,磷酸铁锂(LFP)电池回收成为行业关键课题。传统火法、湿法回收存在高能耗、高污染或利润微薄等问题,而现有直接修复技术也面临流程复杂、耗时久等挑战。该研究提出一种基于残基聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂原子经济性利用的瞬态升级策略,用于退役LFP阴极的直接修复。该策略通过15秒升温至1000℃再快速冷却的非平衡加热过程,让残基PVDF原位热分解产生碳质还原剂(C、CH₄)和含氟物种(LixPFyOz、金属氟化物)。前者助力降解FePO₄相实现秒级(~1s)超快锂化,重构富锂LFP并提升Li⁺扩散动力学;后者在颗粒表面形成富氟阴极/电解质界面层,保护体相结构。

文章亮点

(1)秒级修复:秒级完成修复,远超传统小时级工艺;

(2)原子经济:巧妙利用残留PVDF,无需额外添加剂;

(3)性能反超:再生LFP在8C倍率下容量达96.6 mAh/g,比商业样品高35.9%;

(4)双重保护:内部构建富锂微结构,外部形成富氟CEI层;

(5)绿色低碳:能耗和碳排放远低于传统火法/湿法回收路径。

图文解析

图1:瞬态升级过程与 LFP 修复前后结构表征

图(a)瞬态升级示意图直观展示核心流程,展示了S-LFP与Li₂CO₃混合后经瞬态加热(1000°C,无保温)快速修复为R-LFP,并形成富氟保护层。图(b-c)S-LFP与R-LFP的同步辐射XRD及精修对比显示S-LFP 含19.86wt% FePO₄相,且Fe-Li反位缺陷达6.84%,而R-LFP中FePO₄相完全消失,反位缺陷降至4.63%(接近商用C-LFP的3.61%),直接证明结构修复效果。图(d-e)全范围与低范围PDF图谱显示,R-LFP短程结构恢复,Fe-Li反位缺陷显著降低。

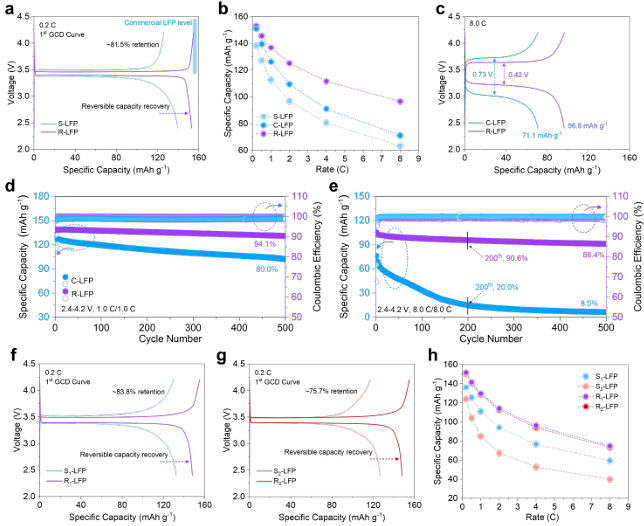

图2:电化学性能提升

图(a)0.2C首次充放电曲线显示,R-LFP容量恢复至153.1 mAh/g,证明Li⁺嵌入/脱嵌可逆性完全恢复。图(b)不同倍率下放电容量结果显示,随倍率从0.2C增至8C,R-LFP容量衰减幅度远小于S-LFP,凸显3D Li⁺扩散网络对速率性能的提升;图(c)为8.0C下C-LFP与R-LFP的GCD曲线,8C下电压滞后仅为0.42V,远低于C-LFP的0.73V;图(d-e)1.0C与8.0C循环性能结果显示,1.0C下,R-LFP 500次循环保持94.1% 容量,远超C-LFP和S-LFP;8.0C高倍率下,R-LFP 200次循环保持90.6%,500次仍达86.4%直接验证富氟保护层的抗衰减作用。图(f-h)为不同来源S-LFP 的修复效果,对S₁-LFP(90% 容量保持率)、S₂-LFP(50% 容量保持率)修复后,首次放电容量均恢复至 145mAh g⁻¹以上,8C下容量超C-LFP 25%-30%,证明策略普适性。

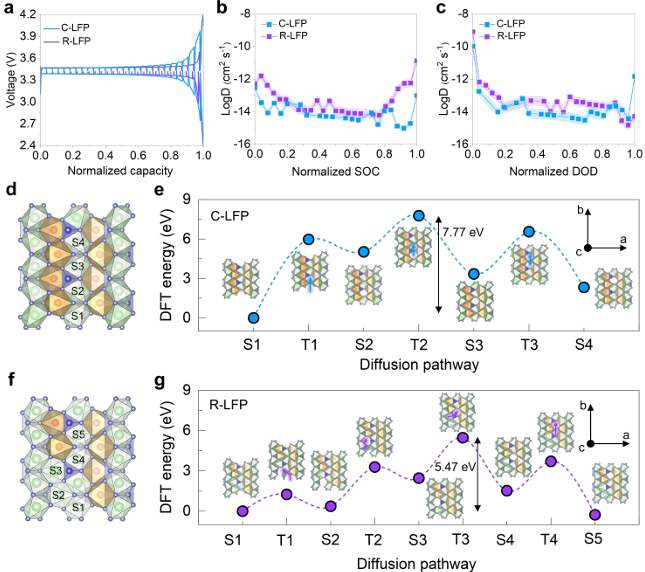

图3:C-LFP与R-LFP的Li⁺扩散动力学

图(a)GITT测试的充放电曲线结果显示,通过间断恒流充放电获取电压响应,为计算Li⁺扩散系数(DLi)提供数据基础,曲线中平台段的电压波动差异反映两者动力学差异。图(b-c)为脱锂/嵌锂过程中归一化DLi的结果,R-LFP在全脱锂/嵌锂区间的DLi均值(~10⁻¹⁰ cm² s⁻¹)是C-LFP(~10⁻¹¹ cm² s⁻¹)的10倍,且DLi波动更小,证明3D扩散网络使Li⁺传输更稳定高效。图(d-g)DFT计算的Li⁺扩散路径与能垒结果表明富锂微结构(Li占Fe位)形成3D扩散路径,能垒从7.77eV降至5.47eV。

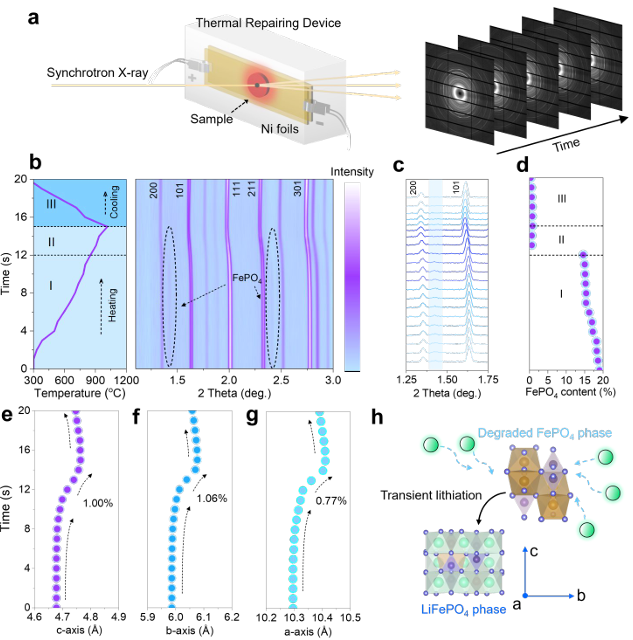

图4:原位同步辐射XRD追踪瞬态结构演变

图(a)原位实验装置图展示了样品夹持(Ni箔)、电流加热与X射线探测的一体化设计。图(b)XRD图谱随时间变化的等高线图观察到FePO₄相(200、020 峰)在12-13s(温度~852℃)时突然消失,LFP峰同步位移,直观呈现“瞬态相变”过程。图(c)FePO₄相主峰放大图结果表面,聚焦FePO₄的200峰(~25.5°),显示12s 前峰强稳定,12-13s内强度骤降为0,证明FePO₄→LF的转化在1秒内完成。图(d)FePO₄相含量演化定量分析通过精修量化相含量,证实相变不可逆(即结构修复)。图(e-g)LFP晶格参数变化表明对应Li⁺嵌入导致晶格膨胀;冷却阶段(Stage III)参数缓慢回落但稳定在高于初始值的水平,说明Li⁺成功保留在晶格中,形成富锂结构。图(h)Stage II相变示意图简化展示FePO₄在碳质还原剂和Li源作用下,快速接受Li⁺并转化为LFP的过程,将 XRD数据转化为直观的“结构转变”模型。

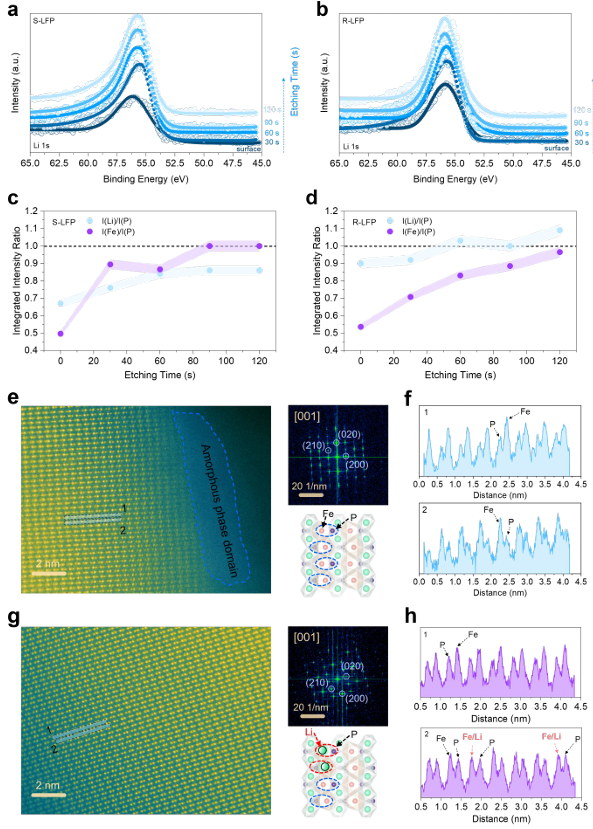

图5:R-LFP体相富锂特征鉴定

图(a-b)S-LFP 与R-LFP的Li 1s XPS深度刻蚀谱中,S-LFP的Li 1s峰强度随刻蚀深度增加缓慢上升(表面 Li 缺失严重),而R-LFP的Li 1s峰强度在全刻蚀范围内均显著更高,证明Li在R-LFP中均匀分布且总量充足。图(c-d)Li/P与Fe/P XPS峰强比分布:S-LFP的Li/P比最高仅0.86,表明Li缺陷;R-LFP的Li/P比达1.1,证实富锂特征;Fe/P比两者均为1.0左右,说明Fe无明显流失,排除Fe含量变化对性能的干扰。图(e-g)S-LFP与R-LFP的HAADF-STEM图像及FFT结果显示,S-LFP表面存在无定形区域,表明短程有序破坏;R-LFP呈现清晰的Fe-P交替晶格条纹,FFT为尖锐衍射斑,证明体相结晶度完全恢复。图(f-h)STEM线扫描强度分布结果显示,R-LFP的Fe/P峰强交替均匀,且部分Fe位出现弱峰,观察到Li占据 Fe位的原子级证据,支撑3D扩散网络的形成。

图6:表面化学与PVDF作用机制

图(a-b)Fe L边sXAS谱,证明PVDF分解的碳质还原剂成功将 Fe³⁺还原为 Fe²⁺,且还原作用贯穿表面至体相。图(c-d)Fe 2p XPS深度刻蚀谱结果显示,S-LFP表面存在Fe³⁺,R-LFP 全刻蚀范围内仅检测到 Fe²⁺,进一步验证Fe³⁺完全还原,且PVDF的还原作用均匀。图(e-f)F 1s XPS 深度刻蚀谱结果显示,S-LFP的F主要以C-F和LiF存在;R-LFP的F峰分解为LixPFyOz和金属氟化物(LiF/FeF₂),且分布在表面至亚表面,证明PVDF的F元素完全转化为富氟保护层。图(g-h)R-LFP的TOF-SIMS离子碎片分布结果显示,随溅射时间,F⁻、POF₂⁻、LiPFO₂⁻等含氟碎片信号先强后弱,集中在表面5-10nm区域,证实富氟层为“表面包覆型”结构。图(i-j)F⁻与LiPFO₂⁻的TOF-SIMS结果显示,F元素在R-LFP颗粒表面均匀覆盖,无明显团聚;含氟物种形成连续的“壳层”,可有效隔绝电解液与颗粒体相。图(k)PVDF作用机制示意图表明,PVDF分解为C/CH₄和F物种,将“原子经济性利用”从现象上升为明确的化学计量关系。

图7:技术经济与环境影响分析

图(a-c)三种回收路线流程示意图:对比展示火法(高温熔炼→元素分离→重新合成,流程长、高能耗)、湿法(酸溶→萃取→沉淀→合成,多步化学处理、高污染)、瞬态升级(混合→快速加热→直接成品,一步法、无废水废气)的核心差异,直观体现工艺简化程度。图(d)能耗分布对比显示,瞬态升级路线总能耗仅0.8GJ /吨,且无需“重新合成”步骤的高能耗(火法/湿法需额外40.1GJ),能耗优势主要来自直接修复而非元素重构。图(e)经济效益对比结果显示,瞬态升级利润达1294美元/吨,且成品性能高,最终盈利显著提升。图(f)为碳足迹对比,瞬态升级的温室气体排放(以CO₂当量计)比火法低10 倍,比湿法低8倍,主要减排来自无高温熔炼(火法)和无酸碱废液处理(湿法),符合双碳目标。图(g-j)多维度雷达图对比结果显示,从能耗、时间成本、修复效果、设备复杂度、规模化潜力5个维度评分,瞬态升级在所有维度均为最高,全面证明其综合竞争力。

总结与展望

本研究通过原子经济性利用残留PVDF,实现了废旧LFP正极的秒级修复与性能升级,不仅突破了传统回收技术的瓶颈,更在能耗、成本、环保性方面展现出显著优势。该策略为动力电池的绿色闭环回收提供了新思路,具有广阔的产业化应用前景。未来可进一步拓展至其他正极材料(如NCM、LCO等),推动电池回收行业向更高效、更可持续的方向发展。

通讯作者简介

张明建,香港中文大学(深圳)理工学院助理教授,校长青年学者。2013年7月博士研究生毕业于中国科学院福建物质结构研究所。2014年至2016年在北京大学深圳研究生院从事博士后研究。2016年至2019年底,相继在美国布鲁克海文国家实验室、芝加哥大学/阿贡国家实验室从事访问学者研究。2020年至2022年,在北京大学深圳研究生院担任副研究员。于2022年9月加入香港中文大学(深圳)理工学院担任助理教授。截至目前已在Sci. Adv., J. Am. Chem. Soc., Adv. Energy Mater., Nano lett.等国际期刊发表SCI收录文章70余篇,引用3100余次,H index: 33。授权中国专利4项。当前研究方向为能量转换与存储材料的构效关系研究,特别是基于同步辐射、中子、透射电镜等多光源多模原位无损表征技术研究锂/钠离子电池正极材料在制备和工况下的构效关系。

赵晓续,北京大学材料科学与工程学院研究员、助理教授、博士生导师,2010年-2014年,新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院(一等荣誉学士);2014年-2018年,新加坡国立大学综合科学与工程学院,博士(导师: Stephen J. Pennycook & Loh Kian Ping教授);2018年-2020年,新加坡国立大学材料科学与工程学院,博士后(合作导师: Stephen J. Pennycook & Andrew T.S. Wee教授);2020年-2022年,新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院,校长博士后(合作导师: Liu Zheng教授);2022年-至今,北京大学材料科学与工程学院,助理教授、研究员、博士生导师。主要从事球差扫描透射电镜技术和低维材料生长,在低维量子材料亚原子尺度的结构解析、人工构筑与物性调控方向开展系统研究。迄今在Nature, Nat. Nanotechnol., Nat. Synth.,等高水平期刊发表SCI论文160余篇。论文被引超过12,000余次,h指数63。担任InfoMat,Materials Today Electronics等期刊青年编委。

樊龙龙,中国科学院高能物理所副研究员。研究方向为材料精细结构及多模态原位表征技术。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持和认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。