DOI: 10.1126/science.adw5777

全文概述

浙江大学团队在Science发表重磅研究,提出二维通道限制化学法,成功制备出194种穹顶胞状超轻气凝胶,涵盖121种氧化物、38种碳化物和35种金属,部分可实现含30种元素的高熵态。这类气凝胶突破传统气凝胶局限,具备从4.2K(液氦温区)到2273K(超高温)的超宽温域超弹性,99% 应变下可循环2万次且残余应变<3%,2273K 热冲击100次仍稳定。其中高熵碳化物气凝胶1273K和2273K时热导率分别低至53.4mW・m⁻¹・K⁻¹和 171.1mW・m⁻¹・K⁻¹,同时可制成大面积板材(约50×20×0.5cm³)和连续卷材(>2m),为极端热机械领域(如高温隔热、深空探测)提供全新材料解决方案。

文章亮点

(1)极端温度弹性:在液氦(4.2 K)至2273 K范围内保持超弹性;

(2)高循环稳定性:99%应变下2万次压缩后仍能恢复;

(3)化学多样性:涵盖121种氧化物、38种碳化物、35种金属,支持高熵设计;

(4)超低热导率:高熵碳化物气凝胶在2273 K时热导率仅171.1 mW·m⁻¹·K⁻¹;

(5)结构创新:穹顶胞元结构赋予其优异的能量吸收和恢复能力。

图文解析

图1:制备流程与结构表征

图(A)制备流程清晰展示三步核心工艺,第一步“离子捕获”,利用 GO 层间通道(0.97-2.14nm)的螯合作用与二维屏障效应,捕获单种或多达30种盐离子,形成原子级均匀的GO-离子杂化物;第二步“鼓泡”,发泡剂分解产生的气体在GO层间形成穹顶状胞体,通过调控鼓泡时间可将胞体平均曲率(Ka)调至0.045-0.122μm⁻¹;第三步“热转化”,分别在空气 600℃(4h)、氩气 2000℃(2h)、氢气 450℃(1h)条件下,将杂化物转化为氧化物、碳化物、金属气凝胶,且全程保留穹顶结构。图(B-C)实物照片分别呈现制备的碳化物气凝胶板材和氧化物气凝胶卷材,直观证明材料可实现宏观尺度制备,板材尺寸达约 50×20×0.5cm³,卷材长度超2m,打破传统气凝胶难以规模化生产的瓶颈,凸显实用价值。图(D)3D光学图展示超薄GO薄膜(~500nm厚)鼓泡形成的穹顶胞体模型,可见穹顶顶点具有两个正交正高斯曲率,边缘呈鞍形结构,这种非欧几里得曲率是穹顶结构高承载、高弹性的核心几何基础。图(E-F)SEM 切片图结果显示,通过X-Z、Y-Z(垂直面)和X-Y(水平面)三个方向的SEM切片,证实气凝胶在宏观尺度下胞体均为穹顶形态,尺寸从几十到几百微米不等;纳米CT逐层扫描进一步显示,穹顶胞体在毫米尺度内均匀互联,无缝接触的结构确保了材料宏观弹性与结构完整性。

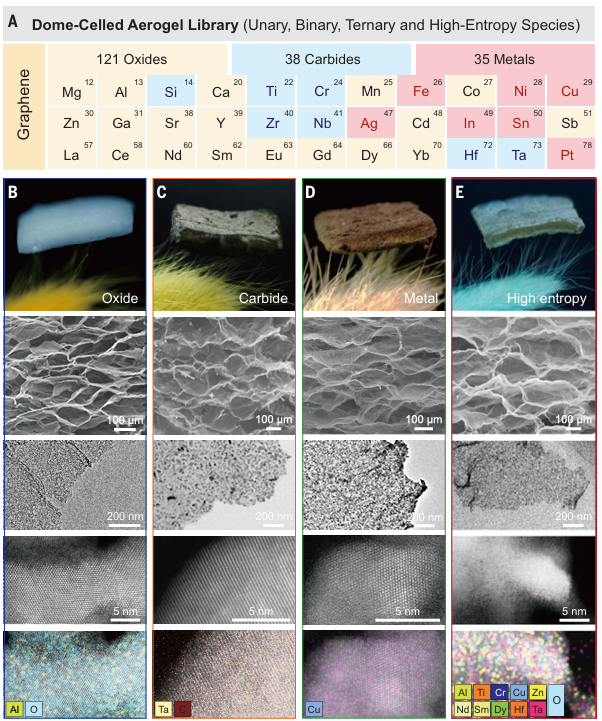

图2:穹顶胞状气凝胶的化学多样性及多尺度结构

图(A)元素概览表系统梳理气凝胶库的元素构成,氧化物涵盖 Mg、Al、Si 等24种元素,碳化物包含Ti、Cr、Zr 等12种元素,金属涉及Fe、Co、Ni 等12种元素,且可组合成一元、二元、三元及高熵体系(如含10种元素的AlTiCrCuZnNdSmDyHfTa氧化物),直观体现材料化学多样性,为功能定制提供广阔空间。图(B-E)典型气凝胶表征结果显示,以一元氧化铝(Al₂O₃)、碳化钽(TaC)、铜(Cu)及高熵氧化物气凝胶为例,左侧光学照片显示材料可轻松漂浮在花蕾上,印证其超轻特性;中间SEM图像清晰呈现穹顶胞状结构,胞壁厚度<10nm,且由纳米级晶粒互联构成;右侧AC-TEM(像差校正透射电镜)和HAADF(高角环形暗场)原子映射图,证实高熵气凝胶中30种元素实现原子级均匀混合,解决多元素体系易偏析的难题,为高熵材料性能优化提供结构支撑。

图 3:穹顶胞状气凝胶的力学性能

图(A)为室温循环应力-应变曲线:展示含30% 石墨烯的氧化物、碳化物、金属气凝胶堆叠体,在298K(室温)下99%应变循环2万次的应力-应变曲线。曲线显示,第1次、第200次、第20000次循环的应力平台几乎重合,残余应变<3%,应力衰减<20%,证明材料具备卓越的室温抗疲劳性能;密度0.35-1.24mg・cm³ 的超轻氧化物气凝胶(如Y₂O₃、InSn氧化物)在80%应变下循环1万次,应变衰减<8%,进一步凸显其力学稳定性。图(B)原位SEM压缩观察记录穹顶胞体在压缩过程中的变形行为,低应变时胞体整体形变,高应变(80%)时胞壁产生大量细密褶皱——这种“不可展表面”特有的褶皱效应,可有效储存弹性应变能,避免胞壁间平滑紧密接触导致的塑性变形,从微观层面解释了材料高弹性的起源;对比传统蜂窝结构气凝胶(胞壁纵向形变后紧密接触,弹性恢复差),凸显穹顶结构的设计优势。图(C)弹性-密度关系图显示,将该气凝胶与已报道气凝胶的“最大可恢复应变-表观密度”数据对比,结果显示,该气凝胶在密度低至0.35mg・cm³时,仍能实现99%的最大可恢复应变,显著突破传统气凝胶低密度与高弹性不可兼得的限制,刷新气凝胶力学性能边界。图(D-E)极端温度循环曲线结果显示,图(D)为碳化物气凝胶堆叠体在4.2K(液氦环境)下99%应变循环100次的曲线,两次循环曲线完全重合,无高度损失;图(E)为同一堆叠体在2273K下99%应变循环100次的曲线,同样保持优异恢复性,证明材料在极低温到超高温的全温域内均稳定保持超弹性,解决石墨烯气凝胶 2273K下因软化失效的问题。图(F)火焰中循环曲线展示碳化物气凝胶在双侧丁烷喷灯火焰(超1573K)中,99%应变循环100次的应力-应变曲线,曲线重合度高,插图照片显示材料在火焰中无明显烧蚀或坍塌,证实其兼具超弹性与抗烧蚀性能,为高温极端环境应用(如航空发动机隔热)提供可能。

图4:碳化物气凝胶的超高温隔热性能

图(A)为宽温域热导率,测定碳化钽(TaC)和高熵(ZrTaNbTiHf)C气凝胶在173-2273K的热导率,结果显示,高熵碳化物气凝胶热导率随温度升高缓慢增长,1273K时低至53.4mW・m⁻¹・K⁻¹,2273K时仅171.1mW・m⁻¹・K⁻¹,远低于传统陶瓷气凝胶;其低热导源于三方面:超低密度与纳米晶界抑制固体传热、30nm纳米孔限制气体传热、二维胞壁拓扑结构产生的各向异性阻碍横向传热。图(B)力学循环后热导率记录TaC和高熵碳化物气凝胶在室温下99%应变循环1万次的热导率变化,循环前后热导率几乎无波动,证明材料经长期力学疲劳后,隔热性能仍稳定,图(C)测试 TaC气凝胶在2273K下100次热冲击(1773K以下500K/s,1773-2273K为100K/s)后的热导率,结果显示热导率无明显变化,SEM和元素映射图证实材料结构与成分均保持完整,说明其具备优异的抗热震性能,可适应极端温度波动环境。图(D)隔热演示照片展示8mm厚TaC气凝胶板保护新鲜玫瑰抵御丁烷喷灯火焰(超1573K)5分钟的实验,左侧照片显示火焰直接灼烧气凝胶板背面,玫瑰完好无损;右侧热成像图显示气凝胶板背面温度远低于玫瑰耐受温度,直观验证材料的高效隔热能力。图(E)工作温度-室温热导率对比显示,将该碳化物气凝胶与传统隔热材料(如氧化锆气凝胶、碳化硅、石棉、聚合物泡沫等)的“最高工作温度-室温热导率”对比,结果显示,该气凝胶在室温热导率(20mW・m⁻¹・K⁻¹)远低于多数材料的同时,最高工作温度(2273K)远超现有陶瓷气凝胶,实现“低导热”与“高耐温”的协同。图(F)为高温热导率对比结果,对比该碳化物气凝胶与已报道典型陶瓷材料在1273K和2273K的热导率,可见该气凝胶在1273K时热导率<60mW・m⁻¹・K⁻¹,2273K时<180mW・m⁻¹・K⁻¹,显著低于传统高温陶瓷(如碳化硼、氧化锆),证实其在超高温环境下的隔热性能优势。

总结与展望

本研究通过二维通道限域化学策略成功构建了具有穹顶胞元结构的超轻气凝胶家族,实现了极端温度下的超弹性和超低热导率,突破了传统气凝胶在高温下的力学和热学瓶颈。该材料在航天热防护、深空探测、高温工业隔热等领域具有广阔应用前景。未来可进一步探索其多功能集成(如光电、磁学性能),推动其在更复杂极端环境中的应用。

通讯作者简介

高超,浙江大学求是特聘教授,博士生导师,浙江大学高分子科学研究所所长。1995年毕业于湖南大学化学化工学院有机化工专业,获学士学位;1998年毕业于同校精细化工专业获硕士学位;2001年毕业于上海交通大学高分子科学与工程系,获得工学博士学位,并留校任教。2003年11月至2006年8月先后在英国Sussex大学化学系Harold W. Kroto爵士实验室、日本Toyo大学Toru Maekawa教授组、德国Bayreuth大学Axel H. E. Müller教授组做访问研究、博士后研究、合作研究和洪堡基金研究员。2008年2月加入浙江大学高分子科学与工程学系,同年7月被评为教授、博士生导师。2015年5月至今,担任高分子科学研究所所长;2016年12月至今,担任浙江省科协第十届委员会委员、常委;2017年4月至今,担任浙江大学学术委员会委员;同时,入选科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、“浙江省151人才工程第一层次培养人员”。 承担国家基金委重大、重点、杰青项目等科研项目十多项。2D Materials、Advanced Fiber Materials、 Carbon Energy、Nano-Micro Lett.、《中国科学:化学》、《功能高分子学报》等期刊编委。曾获“2021年度浙江省自然科学奖一等奖”、首届“钱宝钧纤维材料青年学者奖”、“Gold Kangaroo World Innovation Award”、“第十二届浙江省青年科技奖”等荣誉。

刘英军,浙江大学高分子科学与工程学系百人计划研究员,博士生导师,国家高层次人才支持计划青年拔尖人才项目、浙江省杰出青年基金获得者。2017年6月获得浙江大学理学博士学位;2017年7月-2020年3月于浙江大学从事博士后研究;2020年4月加入浙江大学高分子科学与工程学系,任特聘副研究员;2022年12月,获聘浙江大学百人计划研究员。近年来主要从事石墨烯材料的结构功能设计及工程应用研究,在Adv. Mater.、ACS Nano、Carbon等期刊发表学术论文40余篇,授权多项中国发明专利。承担国家自然科学基金面上/青年项目、浙江省杰青项目、企业委托技术开发项目等。荣获2021年度浙江省自然科学奖一等奖、2017年度中国纺织工程学会优秀博士学位论文奖。

许震,浙江大学高分子科学与工程学系特聘研究员,博士生导师,浙江大学百人计划获得者。2009-2013年浙江大学化学博士,2013-2015年浙江大学博士后,2016-2017年英国剑桥大学博士后,2017年至今,浙江大学高分子科学与工程学系,特聘研究员。近年来主要从事石墨烯液晶以及纤维的可控制备和性能研究,主要学术成绩有发现氧化石墨烯液晶,发明了石墨烯纤维,推进了石墨烯纤维的高性能化和多功能化。在Nature Commun.、Adv. Mater.、ACS Nano及Acc. Chem. Res. 等国际高水平期刊上发表文章100余篇。曾获浙江省自然学术奖一等奖,浙江大学优秀博士论文奖。

庞凯,博士,浙江大学专职研究员。2018-2021年浙江大学博士,2021-2024年浙江大学博士后,2024年12月入职浙江大学。主要从事石墨烯基元调控、二维通道受限化学组装及面向极端环境的轻质高性能气凝胶材料研究。在Science、Sci. Adv.、Nat. Commun.及Adv. Mater.等国际知名期刊发表学术论文40余篇。曾获山东省优秀学位论文、浙江大学优秀研究生等荣誉。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。