第一作者:吴菁

通讯作者:李金惠教授

通讯单位:清华大学

DOI: 10.1002/adma.202515938

全文概述

本文开创性地提出秒级非平衡碳热冲击(CTS)变革性策略,成功将退役风电叶片等多组分、难处理的复杂异质复合材料(玻璃/碳纤维增强聚合物与PVC泡沫芯体混合物)实现高值化升级回收。该技术利用超快焦耳加热与精准时温控制,突破传统方法的动力学限制,实现了SiC多晶型和新型杂化石墨烯等多产物的原子级定向合成,可选择性制备3C-SiC、亚稳态6H-SiC、涡轮层石墨烯及新型AB-涡轮层杂化石墨烯(HG)。结合多尺度表征与分子动力学模拟,所制备的材料展现出卓越的电导率和力学增强性能。生命周期评估(LCA)与技术经济分析证实,CTS技术相比传统热解法,全球变暖潜能值降低86%,运营成本降至0.11美元/千克,为复杂废弃物资源化利用提供兼具环境效益与经济可行性的新范式,推动循环经济发展。

本文亮点

(1)复杂前驱体高效利用: 无需分离预处理,直接将多组分异质复合废弃物(能“吃粗粮”)转化为高品质先进材料(能“炼精品”),彻底解决风电叶片等工业废料的环保处置难题。

(2)原子级精准调控: 通过秒级超快加热与时温协同调制,实现了SiC多晶型(3C/6H)与石墨烯结构(涡轮层/AB-涡轮层杂化)的按需、定向合成,打破传统单一产物的局限。

(3)新型杂化石墨烯突破: 首次实现 AB-涡轮层杂化石墨烯的调控合成,巧妙地融合AB堆叠域的高载流子迁移率与涡轮层域的强机械互锁优势,性能大幅超越传统还原氧化石墨烯(RGO)。

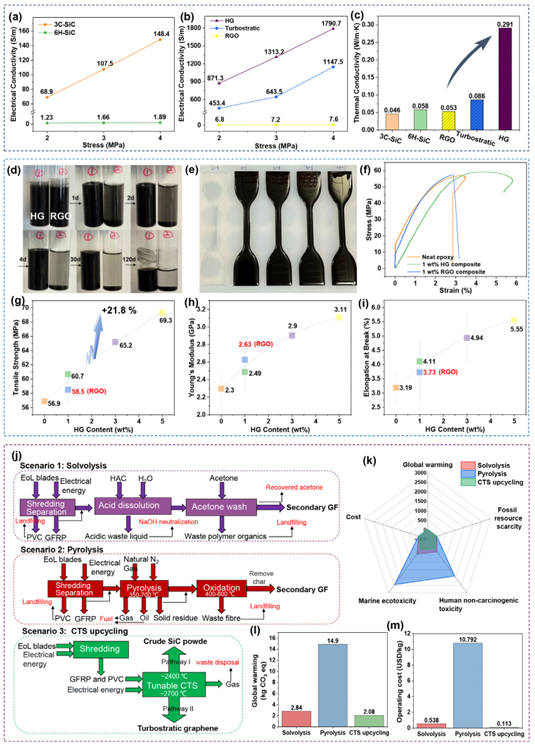

(4)绿色低耗与工业可行性: 秒级焦耳加热极致降低能耗,LCA证实全球变暖潜能值降低86%,运营成本仅为传统热解的1%,为工业规模化提供可持续、经济可行的技术路径。

图文解析

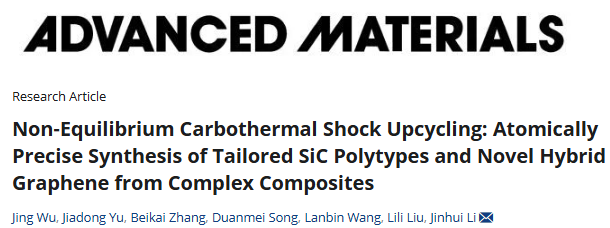

图1:CTS工艺参数与相工程

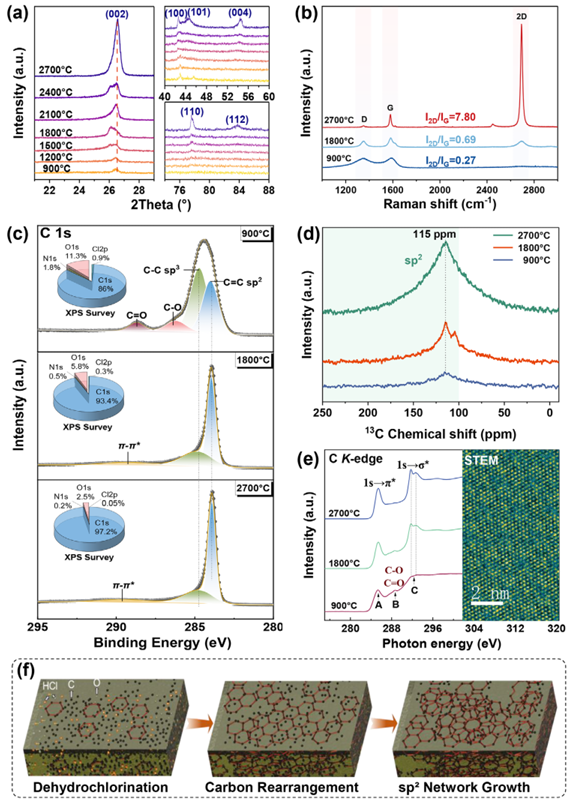

图(a)不同输入电流(100-300A)下的温度-时间曲线,直观展现CTS精准控温能力。图(b)XRD图谱证实温度依赖性相演变:2400℃主导形成3C-SiC,2700℃时SiC完全分解生成石墨烯。图(c)拉曼光谱显示高温下碳材料向涡轮层石墨烯转变,2692 cm⁻¹处强2D峰验证石墨烯高结晶性。解释了随温度升高,产物由SiC向石墨烯演变。图(d)硅与碳的蒸气压-温度关系,揭示2700℃时硅蒸气压激增是SiC分解生成石墨烯的热力学驱动力。图(e)SiC提纯流程示意图,通过氢氟酸浸出除杂和高温氧化脱碳,实现99%以上的相纯度。图(f-g)XPS全谱表明HF处理有效去除金属杂质,证实表面氧化层被清除,主体为Si-C键,展示高纯度SiC的获得路径。图(j)为CTS相工程路径汇总, 通过温度与时间调制,从单一废料实现多类高价值材料的定向合成。

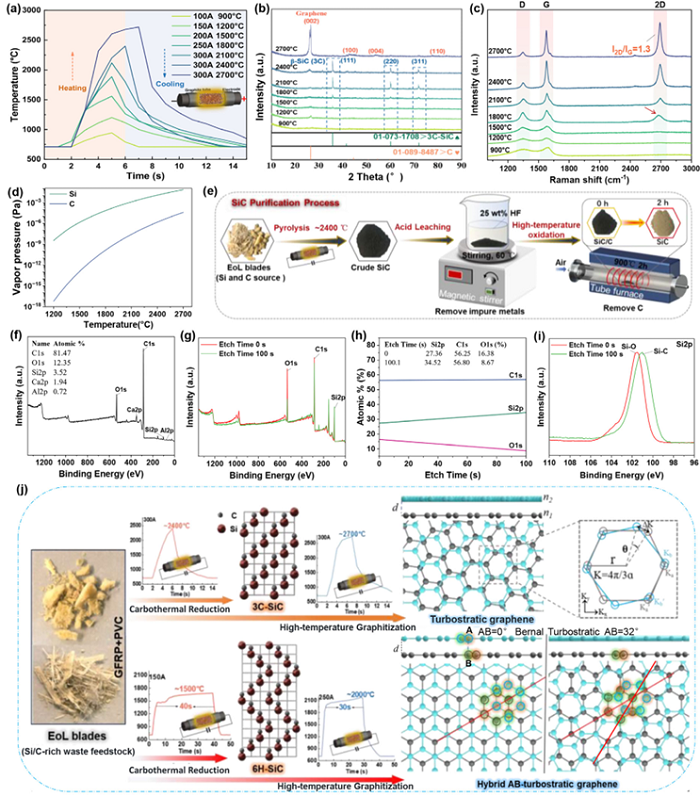

图2:SiC多晶型与杂化石墨烯的原子尺度表征

图(a)为不同电流和保温时间的温度-时间曲线,为亚稳态相和杂化结构合成提供精准热环境。图(b)XRD图谱显示,1500℃延长保温生成6H-SiC,2000℃延长保温则形成杂化石墨烯。图(c)拉曼光谱显示高温延长保温下石墨烯结晶质量提升,展现结构演变规律。图(d)EPR光谱表明6H-SiC的硅空位浓度高于3C-SiC。图(e-f)HRTEM与SAED证实6H-SiC的(102)晶格间距(2.51 Å),明确其晶体结构。图(g)HRTEM图像显示杂化石墨烯中AB堆叠(g₁)与涡轮层(g₂)纳米域共存。图(h)拉曼mappings统计验证杂化石墨烯的结构异质性,64%为AB堆叠域,36%为涡轮层结构,这种独特的结构设计使其在电导率、热导率和机械增强方面均表现卓越。

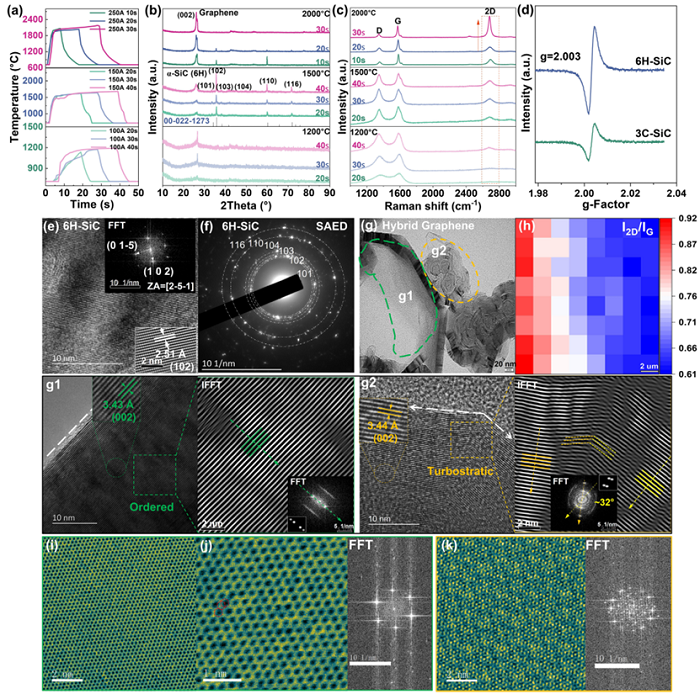

图3:CTS相演变的原子尺度机制

图(a)MD模拟揭示原子级演变,1500℃延长退火形成6H-SiC,2700℃快速生成涡轮层石墨烯,延长保温则向AB堆叠转变。图(b)Si-C-O三元相图,阐明1800℃、2400℃、2700℃下的相稳定区域,为产物选择性提供热力学依据。图(c)CTS升级回收策略示意图显示,温度程序控制下,风电叶片废料经碳热还原与Si-C键断裂,定向转化为SiC或石墨烯。图(d)为关键反应的吉布斯自由能随温度变化,明确SiO/CO中间体生成及SiC合成与分解的热力学可行性。图(e)DFT计算表明缺陷碳表面对SiO₂吸附能更高,而原始碳表面更利于SiO转化为SiC,揭示初始石墨烯生长对SiC合成的促进 作用。

图4:闪蒸石墨烯的温度驱动演变与生长机制

图(a)XRD图谱结果显示,随温度升高石墨烯(002)峰强度显著增强,1800-2700℃强度提升430%,结晶性得到改善。图(b)拉曼光谱表明,高温下ID/IG比值降低,I₂D/IG比值激增,验证石墨烯缺陷减少、质量提升。图(c)C1s XPS光谱显示温度升高促进sp³→sp²杂化转变,氧、氯杂质含量大幅降低,碳纯度达97.2%。图(d-e)¹³C固体NMR波谱与XANES进一步确认sp²碳网络的形成与结构有序性。图(f)CFRP-PVC转化为石墨烯的多阶段转化机制:脱氯化氢→碳重排→sp²网络生长。

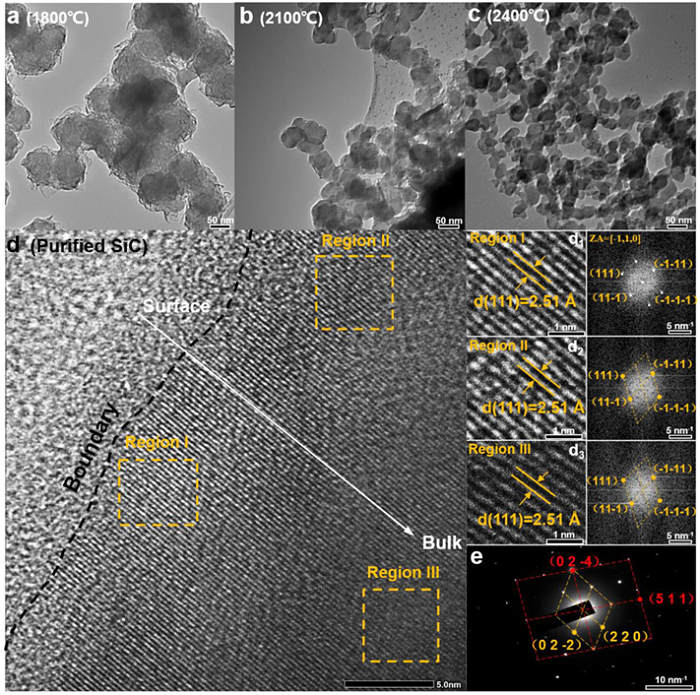

图5:CTS合成3C-SiC纳米颗粒的微观结构与晶体学分析

(a-c)TEM图像显示,SiC颗粒尺寸随温度升高而减小,1500℃为200-250 nm团聚体,2400℃形成20-50 nm纳米晶。(d)HRTEM图像显示2400℃合成SiC 的(111)晶格间距为2.51 Å,晶格有序性良好。图(e)SAED图谱的衍射斑点对应3C-SiC的(111)、(220)、(311)晶面,证实高结晶性与相纯度。

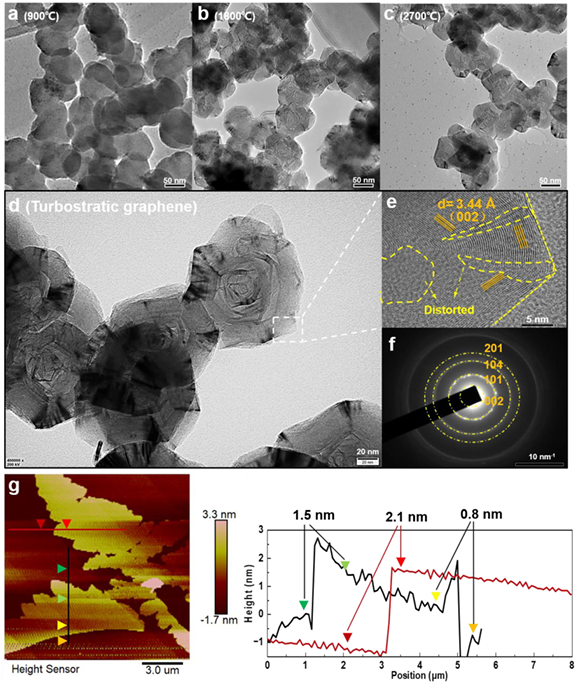

图6:CTS衍生涡轮层石墨烯结构表征

图(a-c)TEM图像显示,随温度升高碳材料从无定形逐渐转变为涡轮层状石墨烯结构。(d)HRTEM图像中的莫尔条纹证实乱层堆叠特征,层间存在旋转错位。(e)高倍HRTEM显示层间距为3.44 Å,略大于理想石墨,源于非平衡合成的残余应变。图(f)SAED的连续衍射环验证了涡轮层石墨烯的旋转无序特性。(g)AFM高度曲线证实石墨烯为1-3层的少层结构。

图7:材料性能与可持续性评估

生命周期评估与技术经济分析表明,CTS技术在处理退役风电叶片时,全球变暖潜能值较传统热解法降低86%,操作成本降至每公斤0.11美元,展现出显著的环境与经济效益。此外,该技术合成的新型AB-涡轮层杂化石墨烯表现出优异性能,例如电导率高达1791 S m⁻¹,且在环氧树脂复合材料中实现了21.8%的拉伸强度增强。该技术还成功应用于多种其他原料,包括纯化学品与光伏板回收硅,验证了其广泛的适用性与工业化潜力。

总结与展望

本研究提出了一种基于非平衡碳热冲击的新型材料合成范式,成功将废弃风电叶片等复杂复合材料转化为高性能SiC或杂化石墨烯。通过精准调控温度与时间,实现了对材料晶体结构与堆叠方式的原子级控制,首次从单一废料流中按需合成出3C-SiC、亚稳态6H-SiC、涡轮层石墨烯及新型AB-涡轮层杂化石墨烯(HG)材料体系。其中,HG通过纳米尺度AB堆垛域与涡轮层域的调控合成,兼具高载流子迁移率与强机械互锁效应,电导率达1790.7 S·m⁻¹,仅5 wt%添加量即可使环氧树脂复合材料拉伸强度提升21.8%,同时显著改善热导率与分散稳定性。研究结合多尺度模拟揭示了硅空位介导的亚稳相成核机制及非平衡条件下堆垛结构演化的热力学-动力学竞争规律。该技术不仅兼具原子级精度、低能耗、低成本和易扩展等优势,更在生命周期评估中展现出显著的环境优势,为实现“废弃物→高价值材料”的循环经济路径提供了可行的技术支撑。未来,该平台有望拓展至更多复杂废弃物的资源化利用,推动绿色材料制造的产业化进程。

通讯作者简介

李金惠,清华大学环境学院长聘教授、长江学者特聘教授,博士生导师;清华大学循环经济与城市矿产研究团队首席科学家;联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任。长期担任中国政府关于化学品、废物和再生资源国际公约和平台的谈判专家,同时担任中国环境科学学会循环经济分会主任、中国循环经济协会城市资源循环利用专业委员会专家委员会主任、中国管理科学学会环境管理专业委员会主任、联合国大学解决电子废物问题倡议(StEP)指导委员会委员等多项学术职务。主要从事全球环境治理、循环经济与城市矿产、固体废物和化学品管理政策、电子废物资源化技术等研究。负责多项国家级课题和项目;担任Circular Economy期刊主编、环境工程学报、Frontiers of Environmental Science & Engineering、Journal of Material Cycles and Waste Management等期刊编委。曾获得2016年国家科技进步二等奖(排名1)、2022年中国循环经济协会科技进步奖一等奖(排名第1)、2016年中日韩三国环境部长会议环境奖、2016年环境保护部“国家环境保护专业技术领军人才”等国家、省部级奖励及个人奖励。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

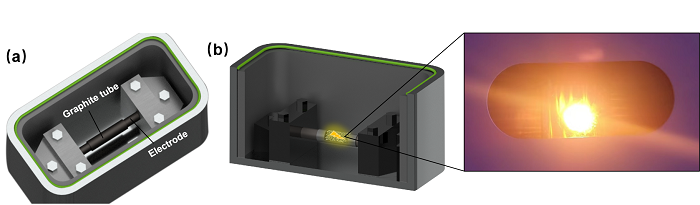

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。