DOI:10.1016/j.cej.2025.164273

全文概述

本研究采用闪蒸焦耳加热(Flash Joule Heating, FJH)技术,在毫秒级停留时间内高效热解聚丙烯(PP)废塑料,成功实现了低碳烯烃(C₂-C₄)的高选择性生成(最高84%),并同步合成了碳纳米球(Carbon Nanospheres)。通过系统调控反应温度、升温速率和载气流速等参数,深入揭示了PP热解反应路径与产物形成机制,为废塑料的闭环回收与高值化利用提供了新策略。

文章亮点

(1)技术创新性:首次将FJH技术应用于PP废塑料毫秒级热解,以毫秒级停留时间跳过传统方法的二次加工环节,实现低碳烯烃一步高效生成。

(2)产物高选择性:在1100°C条件下,低碳烯烃选择性达84%,远超传统热解技术。

(3)副产物高值化:在回收PP制备高价值低碳烯烃(乙烯、丙烯、丁烯)的同时,同步生成结构均匀的碳纳米球(100-180 nm),具备多种应用潜力。

(4)机制深入揭示:通过GC-MS、SEM、XRD、Raman等多手段解析反应路径与碳纳米球形成机制。

(5)参数优化明确:系统研究温度、升温速率、气流速率对产物分布影响,填补研究空白。

图文解析

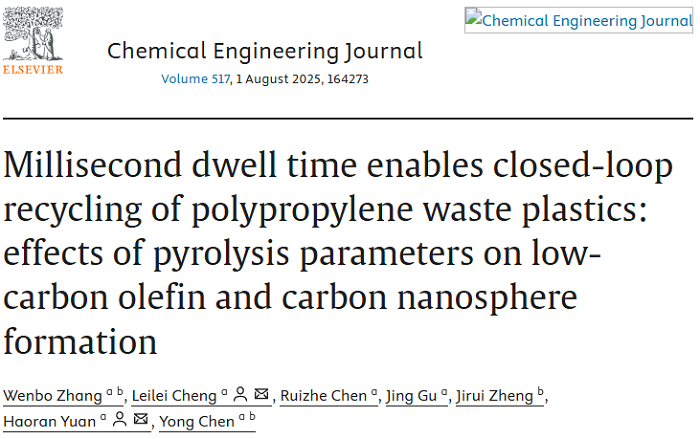

图1:聚丙烯闪蒸焦耳热解系统示意图

展示FJH热解PP的核心实验装置,包含氩气钢瓶、FJH 控制装置、水冷冷却系统、反应室、产物收集单元等关键组件,清晰呈现气体输送、加热、冷却、产物分离的完整流程。

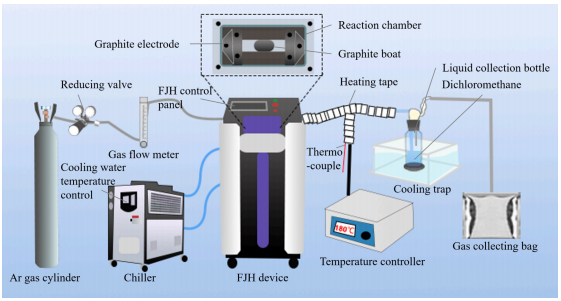

图2:不同闪蒸热解温度下的产物特性图

图(a)为不同闪蒸热解温度下三相产物(气体、油/蜡、碳纳米球)产率图,直观反映了温度对产物分布的关键影响,明确1100℃为气体(低碳烯烃主要存在形态)产率峰值点(72.6%),高于该温度后碳纳米球产率显著上升(3%→11%)。图(b)低碳烯烃收率随温度变化,C₃H₆为主导,1100°C时收率最高(31%),温度继续升高则因Diels-Alder反应和物理膨胀导致烯烃收率下降。图(c)烯烃与烷烃选择性对比,烯烃选择性显著高于烷烃,随温度升高略降,说明反应以初级裂解为主。图(d)为1100°C下液体产物GC-MS谱图,结果显示主要成分为苯、萘和长链烷烃,支持芳香缩合反应路径,为碳纳米球形成提供前体。

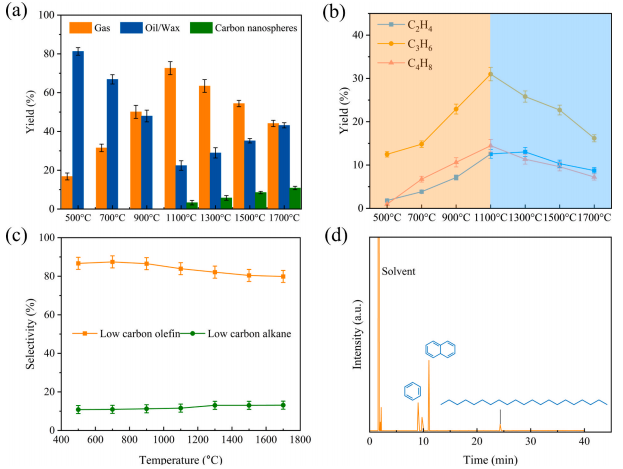

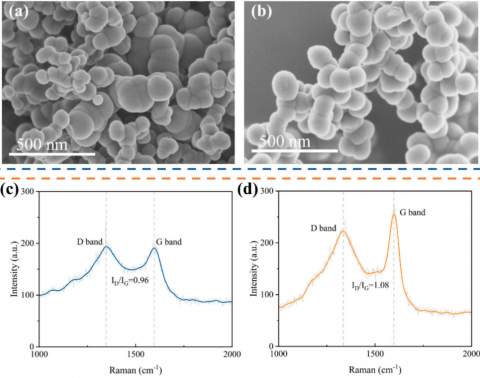

图3:不同温度下FJH热解PP生成碳纳米球的表征图

图(a-d)展示了不同温度下碳纳米球的SEM图,温度升高,碳纳米球尺寸更均匀(150-220 nm →100-180 nm),形貌更规整。图(d-e)Raman光谱与ID/IG比值结果显示,G峰(1580 cm⁻¹)和D峰(1350 cm⁻¹)显示碳纳米球石墨化程度随温度升高而提升。为碳纳米球在高导电、高导热领域的应用奠定了结构基础。

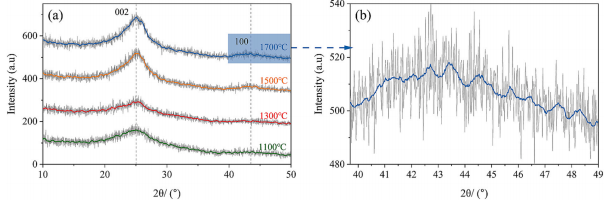

图4:不同热解温度下碳纳米球XRD图谱

图(a)XRD结果显示,1100-1500℃出现002峰且随温度升高变锐,1700℃出现100峰,证实高温促进碳纳米球从无定形碳向类石墨结构转变;图(b)放大1700℃时碳纳米球XRD图谱中的100峰(石墨面内有序结构特征峰),清晰观察其峰形与强度,表明碳纳米球具备类石墨结构。

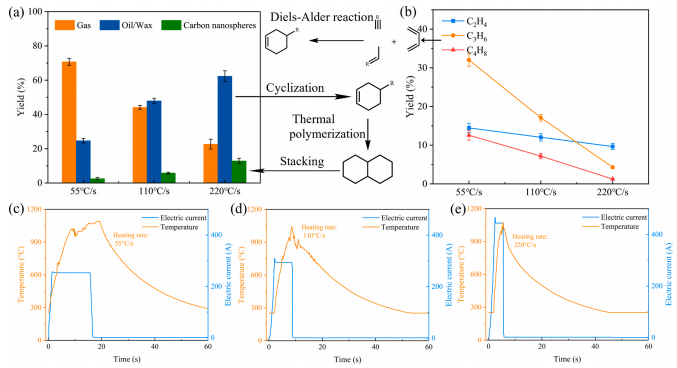

图5:不同升温速率下的产物特性与温度-时间曲线

图(a-b)不同升温速率对产物和烯烃收率影响的柱状图展示了升温速率越快,气体和烯烃收率越低,而蜡和碳纳米球的收率急剧升高。图(c-e)展示了不同升温速率下电流与温度-时间曲线图,直观反映系统升温可控性,升温速率越高,达到 1100℃的时间越短、电流峰值越大,证明通过调节电流可精准控制升温速率。

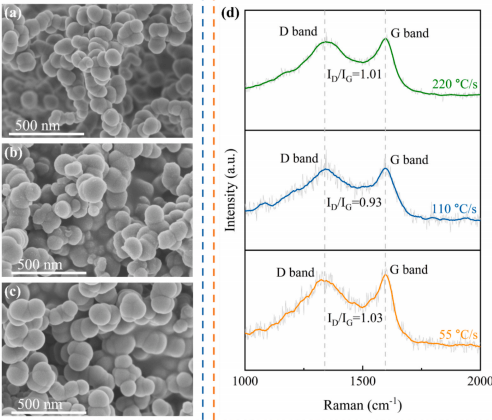

图6:不同升温速率下碳纳米球的表征图

图(a-d)中,SEM观察不同升温速率下碳纳米球的微观形貌差异,观察到呈现升温速率对碳纳米球形貌的调控,SEM显示升温速率越高,碳纳米球形貌越规整均匀。图(d)Raman光谱表明升温速率对石墨化程度(ID/IG)有影响但不如温度显著,存在一个中间最优值。

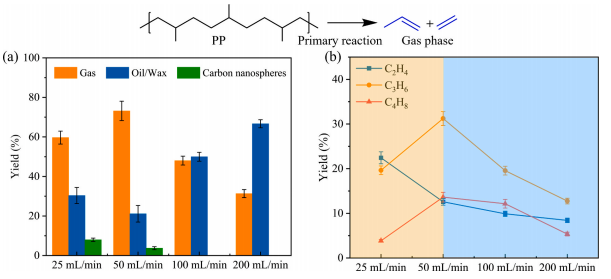

图7:不同载气流速对产物和烯烃收率的影响

柱状图展示了不同Ar气流速对三相产物收率和低碳烯烃收率的影响。流速从25增至50 mL/min时,气体收率上升;但流速过高(>50)时,气体和烯烃收率下降,蜡收率飙升。流速直接影响产物在反应区的停留时间,流速过慢促进烯烃二次反应生成乙烯;流速过快则导致中间体来不及反应就被带走,反而生成蜡。

图8:不同载气流速下碳纳米球的SEM与Raman分析

SEM图像和Raman光谱结果显示,高流速下碳纳米球尺寸更小更均一。ID/IG 比值随气流速率升高而上升,证明高气流速率因缩短停留时间抑制石墨化,为平衡产物分布与碳纳米球石墨化程度提供参数优化边界。

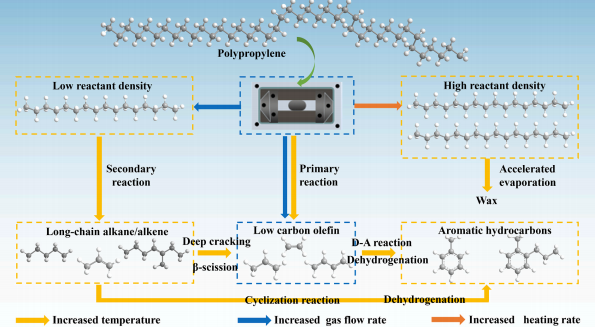

图9:多参数对PP FJH热解机制的影响示意图

总结了温度、升温速率、气流速率对反应路径和最终产物的影响。升高温可以促进初级裂解(烯烃)和二次反应(碳纳米球)。提高升温速率使得反应物密度骤增,利于蜡和碳纳米球形成。增大气流速率有助于降低反应物密度和停留时间,利于初级反应生成烯烃,抑制碳纳米球形成。

总结与展望

本研究通过FJH技术实现了PP废塑料的高效闭环回收,核心成果包括:确定1100℃、55℃/s 升温速率、50mL/min 氩气流量的最优反应条件,低碳烯烃选择性最高达84%;揭示温度、升温速率、气流速率对产物的调控机理——温度主导碳纳米球生成与石墨化,升温速率控制反应时间,气流速率调节反应物停留时间;同步产出可调控形貌与结构的碳纳米球(粒径100-180nm),明确其通过芳香化合物热缩聚形成。来研究可进一步优化反应器设计,提升能量效率与规模化可行性;深入探究催化剂在FJH系统中的协同作用;评估碳纳米球在电池、吸附、催化等领域的实际应用性能。

通讯作者简介

袁浩然,现任中国科学院广州能源研究所副所长、新兴固废高值循环研究中心主任。2003年毕业于合肥工业大学热能工程专业,获学士学位,2010年毕业于中国科学院广州能源研究所,获博士学位,2011年访问日本名古屋大学生物化学工程系。从事含碳固废高效清洁转化与物质循环利用基础理论与新技术开发,在退役新能源器件、报废电动汽车、生活/工业源有机固废清洁热化解构、提质重构转化、产物进阶提升等方面取得多项原创性成果,开发出系列针对生活垃圾、污泥、工业固废、油泥、退役光伏/风电/电池等废物清洁处置的关键技术与装备,形成了碳基调理剂、催化剂及高值化学品等系列绿色产品,实现了战略矿产资源的高质循环利用。先后主持“十四五”科教基础设施项目、2022年中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划项目、2018/2022年国家重点研发计划项目等国家、省部级科研项目20余项;获2023年国家杰出青年科学基金项目、第五批国家高层次人才特殊支持计划项目、广东省杰出青年基金项目、广东省特支计划青年拔尖人才项目、广州市“珠江科技新星”项目等项目支持。发表SCI/EI论文180余篇(第一或通讯);参与编著7部;授权国家发明专利75件、国际发明专利4件;获国家科技进步二等奖1项;获广东省技术发明一等奖、广东省自然科学一等奖等省部级科技一等奖4项,获得2019年首届科学探索奖、2023年广东“最美科技工作者”、2022年广东省“五一”劳动奖章等。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。