第一作者:蒋静雯

通讯作者:李朝升教授、冯建勇副教授

通讯单位:南京大学

论文DOI:10.1021/jacs.5c13767

全文速览

甲烷选择性氧化制备高附加值化学品(如甲醛、甲醇)一直面临重大挑战,其核心难点在于目标产物比甲烷本身更易被氧化,容易发生过度氧化,导致反应选择性难以控。本研究提出了一种光诱导甲烷直接生成甲基自由基(•CH3)的新策略。该策略突破了传统路径对高活性•OH自由基化的依赖,有效抑制了过度氧化,从而实现了甲烷的高选择性转化。基于该策略,我们设计并构建了Pt单原子修饰氧化锌(Pt1/ZnO)光催化剂,在该结构中,Pt单原子同时作为空穴捕获中心和甲烷活化位点,诱导产生高表面覆盖度的•CH3,随后,该•CH3与环境友好的分子氧(或其衍生物O2•−)结合,引发自由基链式反应,最终实现液相产物选择性高达95%,甲醛产率达到2.98 mmol g−1 h−1,并在350 nm波长下取得了14.14%的量子效率。

图文解析

图1. Pt单原子负载ZnO的形貌结构表征

甲烷C−H键的断裂是转化过程中最关键的首步反应。以往研究大多依赖于高活性自由基(如•OH)作为C−H的活化剂,虽能有效实现键的均裂,但也易进攻含氧产物,引发深度氧化或副反应。同时,光生电子-空穴的快速复合也限制了光能利用效率,导致反应选择性难以控制。本工作实现了不依赖高氧化性•OH,而通过直接光诱导甲烷生成•CH3,并由该自由基主导后续链式反应。其关键在于在ZnO表面引入Pt单原子,这一结构不仅保证了CH4在催化剂表面的充分供给,还促进了空穴向活性位点的定向迁移,建立起特定的空穴传输路径,从而优先断裂CH4的C−H键,并有效抑制了•OH的生成。

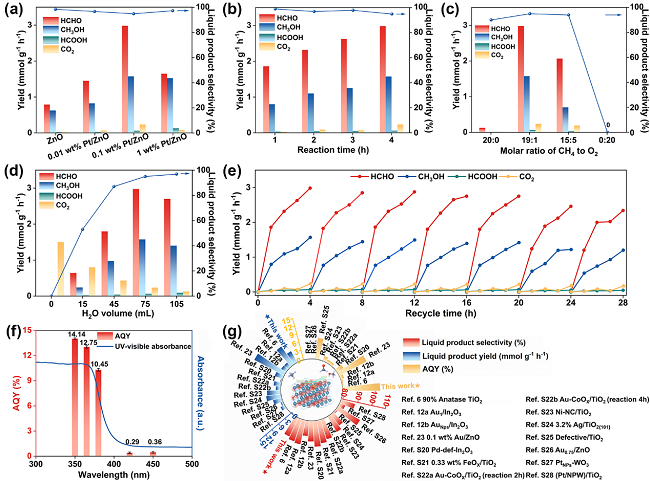

图2. Pt单原子负载ZnO的光催化甲烷氧化性能

在优化的4小时反应时间内,纯ZnO催化剂共生成57.3 μmol氧化产物,包括31.6 μmol的HCHO、25.0 μmol的CH3OH和0.70 μmol的HCOOH。该性能与ZnO的极性晶体结构密切相关,该结构有助于CH4吸附与转化。引入0.1 wt % Pt 的ZnO显著提升了活性,HCHO和CH3OH产量分别达119.0 μmol和63.0 μmol。进一步将Pt负载量增加至1 wt %时,CH3OH的产量几乎保持不变(60.0 μmol),而HCHO的产量却降至66.0 μmol,约为0.1 wt % Pt负载的ZnO的产量的一半。不同的光催化剂表现出明显差异的产物分布,特别是HCHO与CH3OH的比例,暗示其反应机制存在区别。在0.1 wt % Pt1/ZnO中,Pt以单原子形式存在,促进•CH3路径生成HCHO;而在1 wt %Pt负载的样品中,Pt纳米颗粒增强O2活化,引发ROS路径,促使•CH3与•OH偶联生成较多CH3OH。当CH4与O2比例19:1时,产物生成量达到最优,说明反应受限于CH4在水中的低溶解度,较高CH4/O2比可确保活性位点处反应物的平衡供给。无水条件下仅检测到过度氧化产物CO2,随着水量增加,液态产物选择性逐步提高,CO2生成受到抑制。此外,Pt1/ZnO在连续7次循环(总计28 h)中表现出良好稳定性。其表观量子效率(AQY)变化趋势与ZnO的光吸收特性一致,随波长减小而增大,在350 nm处达到最大值14.14%。

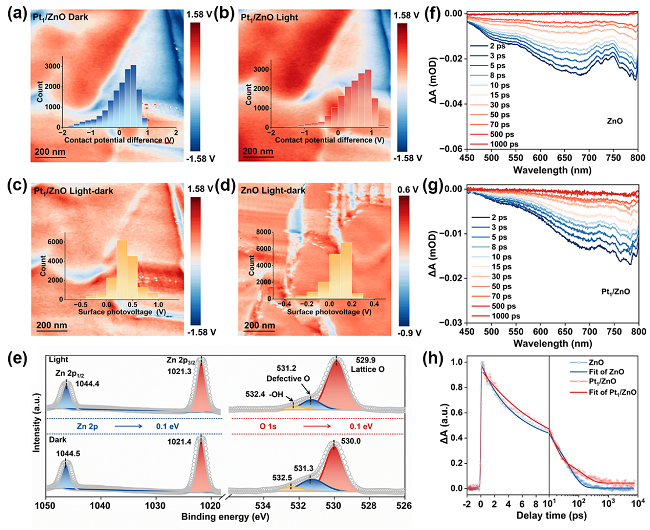

图3. 原位谱学表征分析电荷传输特性

利用原位原子力显微镜与开尔文探针力显微技术(AFM-KPFM),对ZnO及Pt1/ZnO光催化剂的电荷分离行为进行空间分辨研究。Pt1/ZnO在暗态和光照下的KPFM图像及计算得到的表面光电压映射(光照-暗态)显示,其平均表面光电压为+0.36 V,显著高于ZnO的+0.1 V,说明Pt单原子作为空穴捕获中心,有效促进了空穴在催化剂表面的聚集。进一步通过原位X射线光电子能谱(XPS)研究催化剂的电荷分离特性。光照条件下,Zn 2p和O 1s的结合能均向低能方向移动。结合KPFM所测得的正表面光电压,可推断空穴主要富集于Pt单原子位点。为揭示该定向空穴传输的驱动力,我们利用飞秒瞬态吸收光谱(fs-TAS)对比了ZnO与Pt1/ZnO的载流子动力学过程。结果显示,Pt单原子可作为有效的空穴捕获位点,将空穴寿命延长至113.82 ps,远高于纯ZnO的42.99 ps。上述电荷分离和输运特性的综合分析表明,Pt单原子在提升ZnO电荷分离效率及促进表面空穴收集方面发挥了独特且关键的作用。

图4. 光催化甲烷氧化机理

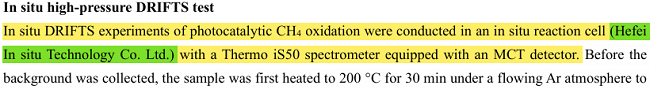

高效光催化CH4转化不仅依赖于有效的电荷分离与空穴向活性位点的定向迁移,还需确保反应物(尤其是水中溶解度有限的CH4)在活性位点周边充分供给。程序升温脱附(TPD)实验发现,Pt1/ZnO的CH4吸附强度显著高于ZnO。理论计算进一步揭示,Pt1/ZnO的CH4吸附能明显低于纯ZnO(−0.23 eV vs. −0.11 eV),这一结果与Pt1/ZnO增强的CH4吸附性能相一致。相比之下,O2的吸附略有减弱,推测是因Pt单原子优先占据氧空位所致,而水吸附行为变化不大。这些特性有助于在Pt位点周围形成较高的CH4/O2比例,从而抑制过度氧化。为深入追踪反应中的活性物种。利用电子顺磁共振(EPR)检测关键自由基,尽管两者在光照下产生相近量的O2•⁻,但Pt1/ZnO的•OH信号强度显著低于纯ZnO。值得注意的是,Pt1/ZnO表现出远高于纯ZnO的•CH3生成能力,表明Pt单原子在调控关键中间体形成及反应路径中具有独特作用。该推断进一步得到DFT计算验证,Pt1/ZnO上生成•CH3在热力学上明显优于纯ZnO(−1.26 eV vs. −0.83 eV)。过渡态计算表明,Pt1/ZnO和纯ZnO上CH4脱氢(即•CH3生成)的能垒分别为0.39 eV和0.81 eV,表明Pt单原子显著加速了CH4向•CH3的转化。通过自由基淬灭实验进一步验证,空穴淬灭剂使产物大幅减少,表明光生空穴在反应中起核心作用;而•OH淬灭主要影响CH3OH的生成,对HCHO影响较小,说明Pt1/ZnO上HCHO主要经由•CH3路径产生,而非传统•OH主导机制。中间体CH3OOH的检测及原位高压红外光谱(DRIFTS)均观测到*CH3及含氧产物的信号,支持该反应路径。此外,H/D动力学同位素效应(KIE)测试进一步支持Pt1/ZnO的加速反应动力学,其kH/kD值仅为1.1,远低于纯ZnO的3.3。这表明纯ZnO上C–H键断裂为决速步,而Pt单原子修饰消除了该动力学瓶颈,促进了•CH3形成。综上,Pt单原子通过增强CH4吸附、降低活化能垒、稳定关键中间体•CH3,并引导反应路径向•CH3主导机制偏移,从而实现CH4高选择性转化至液态含氧产物。该研究为设计高效甲烷光催化体系提供了重要理论与实验依据。

总结与展望

CH4选择性氧化过程面临一个关键矛盾:能够有效活化CH4的强活性物种(如•OH自由基)同时会营造高氧化性环境,导致产物深度氧化为CO2。为平衡活性与选择性,我们设计了单原子Pt1/ZnO光催化剂,实现了不依赖高氧化性•OH而直接光诱导生成•CH3的反应路径。电荷传输特性与反应物吸附分析表明,Pt单原子兼具CH4富集与光生空穴捕获的双重功能;自由基捕获与猝灭实验证实,通过单原子Pt位点的空穴转移可优先断裂CH4的C–H键并抑制•OH生成。在此条件下,表面富集的•CH3物种主导反应进程,从而实现CH4的可控氧化。本研究揭示了•CH3主导的反应路径对实现高选择性甲烷至液态产物的重要作用。未来研究应聚焦于开发高效、稳定且高选择性的光催化剂。理想的催化体系需具备宽光谱响应能力,并尽可能采用廉价金属单原子活性位点。此外,实现CH4向C2+含氧物(如乙醇、乙酸)的高选择性转化,是推动甲烷资源升级的重要方向。最后,还需开发连续流反应系统,以提高CH4单程转化率和产物分离效率,为光催化甲烷转化技术的经济可行性评估奠定基础。

作者简介

邹志刚,日本东京大学理学博士,南京大学物理学和材料学博士生导师,2015年12月7日入选中国科学院院士。世界科学院院士。国家重点基础研究发展计划“973”项目首席科学家,教育部创新团队负责人,中国光化学及光催化专业委员会主任委员,总装备部“国民核生化灾害防护国家重点实验室”学术负责人,中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟战略指导委员会委员,中国空间技术研究空间站科学技术实验科学委员会共同主席,中国空间技术研究太空探索实验科学委员会共同主席。兼任日本北海道大学特任教授和日本国家材料研究所(NIMS)客座研究员。现为南京大学环境材料与再生能源研究中心主任,江苏省纳米技术重点实验室主任,南京大学昆山创新研究院院长。研究领域集中于太阳能分解水制氢、光催化还原CO2、光催化环境净化、薄膜太阳电池、燃料电池、白光照明材料和器件、低碳社会与能源发展。长期从事光催化材料的设计、制备、反应机理及其应用的基础研究。在Nature、PRL、Advanced Materials、Angew Chem Int Ed、JACS等一流国际期刊发表SCI科学论文600余篇。获国家发明专利77项、美国专利1项、日本专利2项,7项发明专利已成功进行产业化转化。2012、2016年获江苏省科学技术一等奖,2014年获得国家自然科学二等奖。2018年获得日内瓦国际发明展金奖及阿卜杜拉国王大学特别奖。

李朝升,国家杰青,南京大学现代工程与应用科学学院教授。中国可再生能源学会光化学专业委员会委员。2003年获得中国科学院研究生院博士学位;2003-2005年在南京大学环境材料与再生能源研究中心从事博士后研究工作(其间2004年2-3月在日本国家材料研究所做访问学者);2005年11月起在南京大学材料系工作;2007年6-8月在日本国家材料研究所 ICYS做访问研究;2006年12月晋升副教授;2011 年12月晋升教授。主要从事能源材料和环境材料方面的研究工作。研究方向为光催化材料(用于光催化分解水制氢、光催化还原CO2 制备碳氢燃料等)、新型光电极材料(用于太阳能-化学能转化、光电转换等)、环境材料(用于天然气催化脱硫等)在Nat. Mater.、Nat. Sustain.、Joule、PNAS、Natl. Sci. Rev.、Nat. Commun.、JACS、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.等国内外学术期刊上发表论文200余篇;论文被引用2.5万余次。授权国家发明专利21件。

冯建勇,南京大学现代工程与应用科学学院冯建勇副教授。2014年6月毕业于南京大学现代工程与应用科学学院材料学专业,获工学博士学位。2014年12月至2017年6月在新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院从事博士后研究。2017年9月加入南京大学现代工程与应用科学学院。研究方向为光催化与光电催化水分解制氢、太阳能电池。以第一作者或通讯作者身份发表SCI论文30余篇,包括Nat. Mater.、Nat. Sustain.、Nat. Commun.、Joule、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.等学术期刊,论文被引用5000余次。承担国家自然科学基金优青、面上和青年项目,作为研究骨干参与科技部重点研发计划项目和青年科学家项目。

本文使用的原位红外漫反射池由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

原位红外漫反射系统

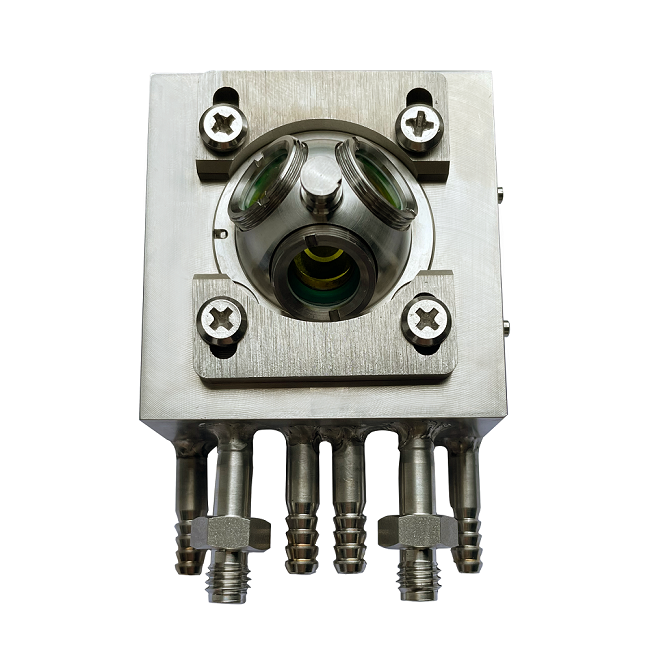

高温高压漫反射池

· 池体主要采用316L不锈钢材质,最高耐温500℃,耐压3MPa;哈氏合金材质,最高耐温800℃,耐腐蚀;

· 反应池可以配备高精度触摸屏温控仪进行精确控温和加热,同时利用冷却循环装置对反应池外部进行降温;

· 反应池腔帽有三个窗口,其中两个为红外窗口,一个为石英窗口,用于引入外部光源(光催化激发光源)或作为观察窗口使用;

· 提供三个入口/出口,用于抽空池体和引入气体,可在反应池中形成VOCs、CO2等反应气,反应尾气先通入安全瓶再经特定溶液吸收后排至室外,各路气体均通过质量流量计来控制流量,反应气路操作界面方便友好,易于操作;

· 可定制各类光学窗口,可选配高温拉曼池盖。

高低温漫反射池

· 设计温度:-150℃~300℃;· 设计压力:负压(-150℃~RT),3MPa(RT~300℃);

· 池体材质:池体池盖 316L;

· 窗片材质:石英;

· 温控装置:程序控温、触摸屏操作(含配套软件);

· 装置设置进出气口,可通入气体;

· 预留水冷接口,配水冷机,对池体外侧温度进行保护;

· 配备液氮罐液氮泵,控制液氮流速;

· 需配机械泵/分子泵及相应管路配件,抽真空(降低窗片结霜情况及保护低温区);

· 配气体吹扫管路,在池体外侧进行氮气吹扫。