DOI:10.1002/adfm.202516559

全文概述

本研究提出了一种熵驱动工程策略,通过调控载体材料的熵值来优化Pt催化剂的电子结构,显著提升其在酸性条件下的析氢反应(HER)性能。研究团队开发了一种中熵尖晶石氧化物(MESO)载体(FeCoNiMn)₃O₄,负载Pt纳米颗粒后形成电子富集的Pt活性位点,d带中心下移,氢吸附能优化,实现了超低过电位、高质量活性和优异稳定性。该催化剂在PEMWE系统中表现出色,Pt负载量极低(18 μg/cm²),质量活性达商业Pt/C的4.5倍。

文章亮点

(1)熵驱动电子调控:揭示载体熵值与Pt d带中心之间的“反火山型”关系。

(2)电子富集Pt位点:MESO载体向Pt纳米颗粒电子转移,形成电子富集Pt,优化氢吸附能。

(3)超高性能:HER过电位仅10 mV,质量活性15.4 A/mgₚₜ,TOF达14.1 s⁻¹。

(4)工业级PEMWE应用:在1.7 V电压下质量活性达58.9 A/mgₚₜ,远超商业Pt/C。

(5)优异稳定性:500小时连续运行无明显衰减,结构稳定。

图文解析

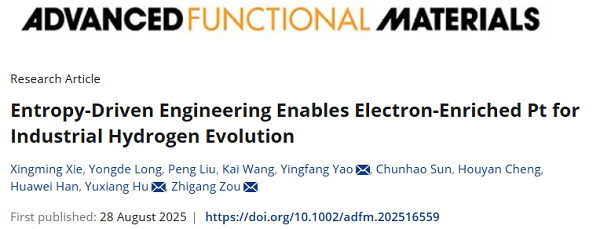

图1:DFT预测与氢吸附能分析

图(a-d)不同载体上Pt的PDOS图,显示Pt/(FeCoNiMn)₃O₄的d带中心最低(-2.53 eV),预示最优HER性能。图(e)载体熵值与HBE的关系图,呈现“逆火山型”趋势,随载体熵增加,HBE先降低后升高,Pt/(FeCoNiMn)₃O₄(中熵载体)对应HBE最优值,氢吸附强度适中,印证其HER活性最优的理论预测。

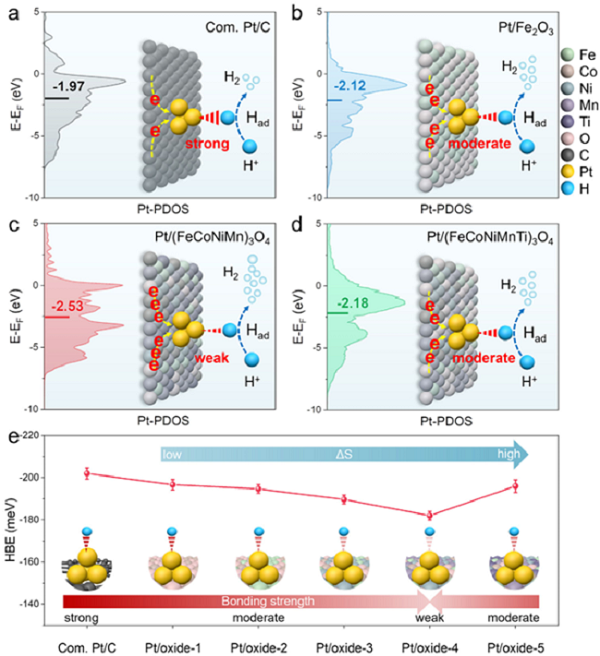

图2:材料结构与电子性质表征

图(a-b)HAADF-STEM和元素Mapping显示Pt纳米颗粒均匀分布,尺寸约2.12 nm。验证MESO载体的多元素协同效应基础,以及Pt与载体的良好界面结合,为电子转移提供结构保障。图(c)XRD确认Pt和尖晶石结构共存,无杂相,确认催化剂的晶体结构纯度。图(d-e)XPS显示Pt 4f结合能负移最大(-0.70 eV),证实电子富集。图(f-g)Fe、Co、Ni、Mn的XPS谱,显示+2/+3混合价态,证明MESO中存在多价态协同作用,为电子转移至Pt提供电荷来源。图(h-j)XANES和EXAFS证实Pt电子结构改变,Pt-Pt键长缩短,无Pt-O键,从动态配位角度验证Pt的结构稳定性。

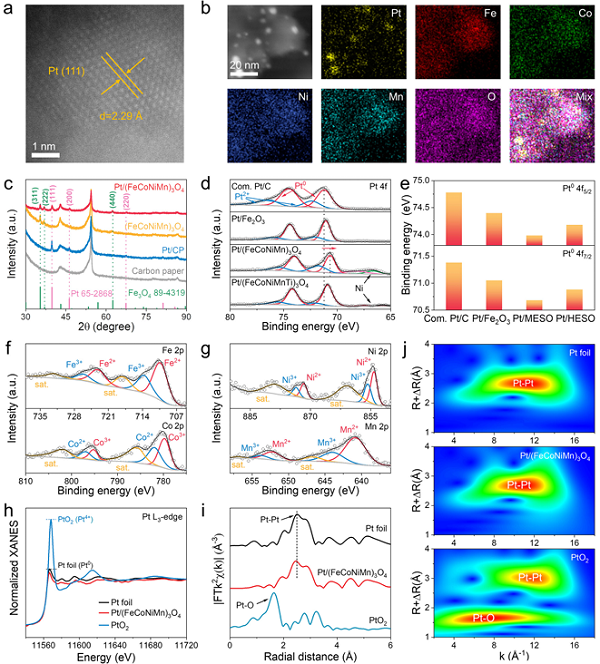

图3:电化学性能测试

图(a-c)分别为HER极化曲线、过电位和Tafel斜率,结果展示了Pt/MESO性能最优。图(d)是与文献对比结果,过电位和Tafel斜率均处于领先水平。图(e-g)质量活性、TOF和稳定性测试,均显著优于对比样品。

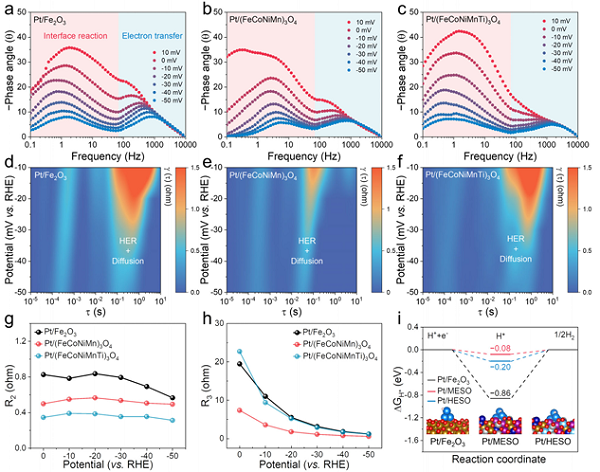

图4:机理研究

图(a-c)为不同催化剂的Bode相位图,三种催化剂的高频相位角变化小(内部电阻稳定),但Pt/(FeCoNiMn)₃O₄的低频相位角随电势降低下降更显著,表明其界面电荷转移电阻更小。图(d-f)为不同催化剂的弛豫时间分布(DRT)分析图,结果显示Pt/(FeCoNiMn)₃O₄的电荷转移峰面积最小,其界面电荷转移电阻显著低于Pt/Fe₂O₃和Pt/(FeCoNiMnTi)₃O₄。图(g-h)为等效电路拟合R2和R3拟合图,Pt/(FeCoNiMn)₃O₄的R₂显著低于Pt/Fe₂O₃,且R₃低于Pt/(FeCoNiMnTi)₃O₄,证明其内部电子传递和界面电荷转移均更高效。图(i)DFT计算ΔGH*结果显示,Pt/MESO接近0 eV,吸附能最优。

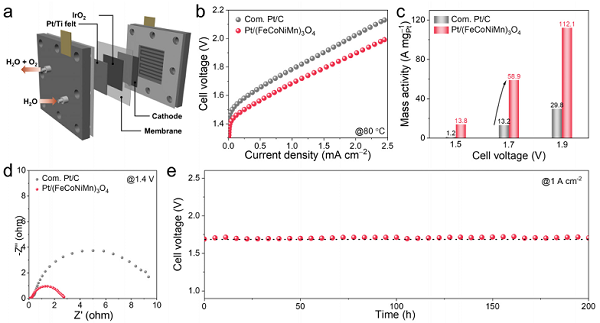

图5:PEMWE单电池性能

图(a)为PEMWE装置示意图,展示质子交换膜水电解系统的结构,包含阳极(IrO₂)、阴极(Pt/(FeCoNiMn)₃O₄)、质子交换膜及水流/气流通道。图(b-c)极化曲线和质量活性对比,Pt/MESO在极低负载下实现高电流密度。图(d-e)EIS和稳定性测试,显示低阻抗和200小时稳定运行,为工业规模化应用提供关键数据支撑。

总结与展望

本研究通过熵驱动工程策略成功设计出电子结构优化的Pt/MESO催化剂,在HER和PEMWE中表现出卓越性能。该工作不仅揭示了熵值与催化性能之间的内在联系,还为低铂、高效、稳定的电解水催化剂设计提供了新思路,具有重要的工业应用前景。未来可进一步拓展熵工程在其他催化反应中的应用,推动绿色能源技术的发展。

通讯作者简介

胡宇翔,北京工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,入选国家级高层次青年人才计划,北京市海外高层次人才引进计划,北京市特聘专家。碳基纳米材料北京市国际科技合作基地副主任,北京工业大学高安全性金属电池创新创业实训基地负责人。现主要从事高安全能源储存、多价金属离子电池、光/电催化制氢、稀有金属基功能材料的开发、太阳能一体化存储转化等方面的研究。相继主持国家海外高层次人才计划项目、国家自然科学基金面上和青年项目、北京市市教委-市自然科学基金联合资助项目、教育部产学合作协同育人项目,承担科技部重点研发计划项目课题等。在国内外知名学术期刊上发表SCI论文60余篇,其中通讯和一作论文包括Nat. Commun.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Nano等领域顶级期刊,引用5000余次,申请授权国际国内专利10余项。担任《eScience》、《SmartMat》、《Tungsten》等国内外期刊编委和青年编委以及客座主编。多次主办国际国内协会会议并担任执行/分会主席,国际知名会议特邀和邀请报告二十多余次,其中1次最佳提名,1次优秀青年奖。先后获国家留学基金委优秀自费留学生和中国非金属矿工业协会基础研究一等奖等。

邹志刚,日本东京大学理学博士,北京工业大学材料科学与工程学院博士生导师,南京大学物理学和材料学博士生导师,2015年12月7日入选中国科学院院士。世界科学院院士。国家重点基础研究发展计划“973”项目首席科学家,教育部创新团队负责人,中国光化学及光催化专业委员会主任委员,总装备部“国民核生化灾害防护国家重点实验室”学术负责人,中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟战略指导委员会委员,中国空间技术研究空间站科学技术实验科学委员会共同主席,中国空间技术研究太空探索实验科学委员会共同主席。兼任日本北海道大学特任教授和日本国家材料研究所(NIMS)客座研究员。现为南京大学环境材料与再生能源研究中心主任,江苏省纳米技术重点实验室主任,南京大学昆山创新研究院院长。研究领域集中于太阳能分解水制氢、光催化还原CO2、光催化环境净化、薄膜太阳电池、燃料电池、白光照明材料和器件、低碳社会与能源发展。长期从事光催化材料的设计、制备、反应机理及其应用的基础研究。在Nature、PRL、Advanced Materials、Angew Chem Int Ed、JACS等一流国际期刊发表SCI科学论文600余篇,他引20148余次。获国家发明专利77项、美国专利1项、日本专利2项,7项发明专利已成功进行产业化转化。2012、2016年获江苏省科学技术一等奖,2014年获得国家自然科学二等奖。2018年获得日内瓦国际发明展金奖及阿卜杜拉国王大学特别奖。

姚颖方,南京大学教授,曾任南京大学昆山创新研究院执行院长,中国空间技术研究院兼职研究员。长期从事碳中和目标下的氢能与燃料电池研发与成果转化工作。2017年以来,与中国空间技术研究院钱学森空间技术实验室深入合作,首创“地外人工光合成”原理与方法,作为项目负责人主持“变革性技术关键科学问题”国家重点研发计划“面向地外原位资源利用技术的人工光合成关键材料与系统研究”,首次将嫦娥5号月壤应用在地外人工光合成中,并将人工光合成材料应用于地外原位资源利用技术。开发了两套地外人工光合成集成装置,实现无源、智能、CO2高效催化及复合检测等功能集成,完成地面各项试验验证。在光电催化材料及芯片制备、催化系统的构建和验证、微弱重力条件下可控气液分离、极端宇宙射线条件下材料稳定性及X射线化学转换等重要课题上获得了完整的实验数据,积累了大量理论和实践经验。长期从事氢燃料电池膜电极核心材料开发及其界面科学的研究,及燃料电池产业化方面的工作。主持开发催化剂、膜电极等氢燃料电池产品6项,以课题负责人参与自然科学基金委重点支持项目“功能基元序构的有机-无机复合高温质子交换膜与膜电极”,申请中国发明专利50余项,授权发明专利11项,参与8项国家标准制定,其中已颁布3项。以第一作者/通讯作者发表Nature Synth.、Joule、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Nat. Sci. Rev.、Energy Environ. Sci.、Adv. Energy Mater.、Trends in Chem.、Chem. Commun.、Small、Electrochem. Commun.等SCI论文80余篇,参与出版学术专著2部。主持过多项国家和省部级科研项目。

本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!

焦耳加热装置

焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到极高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在极端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳米尺度颗粒,单原子催化剂,高熵合金等。目前广泛应用在电池材料、催化剂、碳材料、陶瓷材料、金属材料、塑料降解、生物质等领域。